衡水金卷先享题·摸底卷 2023-2024学年度高三一轮复习摸底测试卷 语文(江西专版)(一)1试题

衡水金卷先享题·摸底卷 2023-2024学年度高三一轮复习摸底测试卷 语文(江西专版)(一)1试题,目前趣答答案已经汇总了衡水金卷先享题·摸底卷 2023-2024学年度高三一轮复习摸底测试卷 语文(江西专版)(一)1试题的各科答案和试卷,获取更多{{papers_name}}答案解析,请在关注本站。

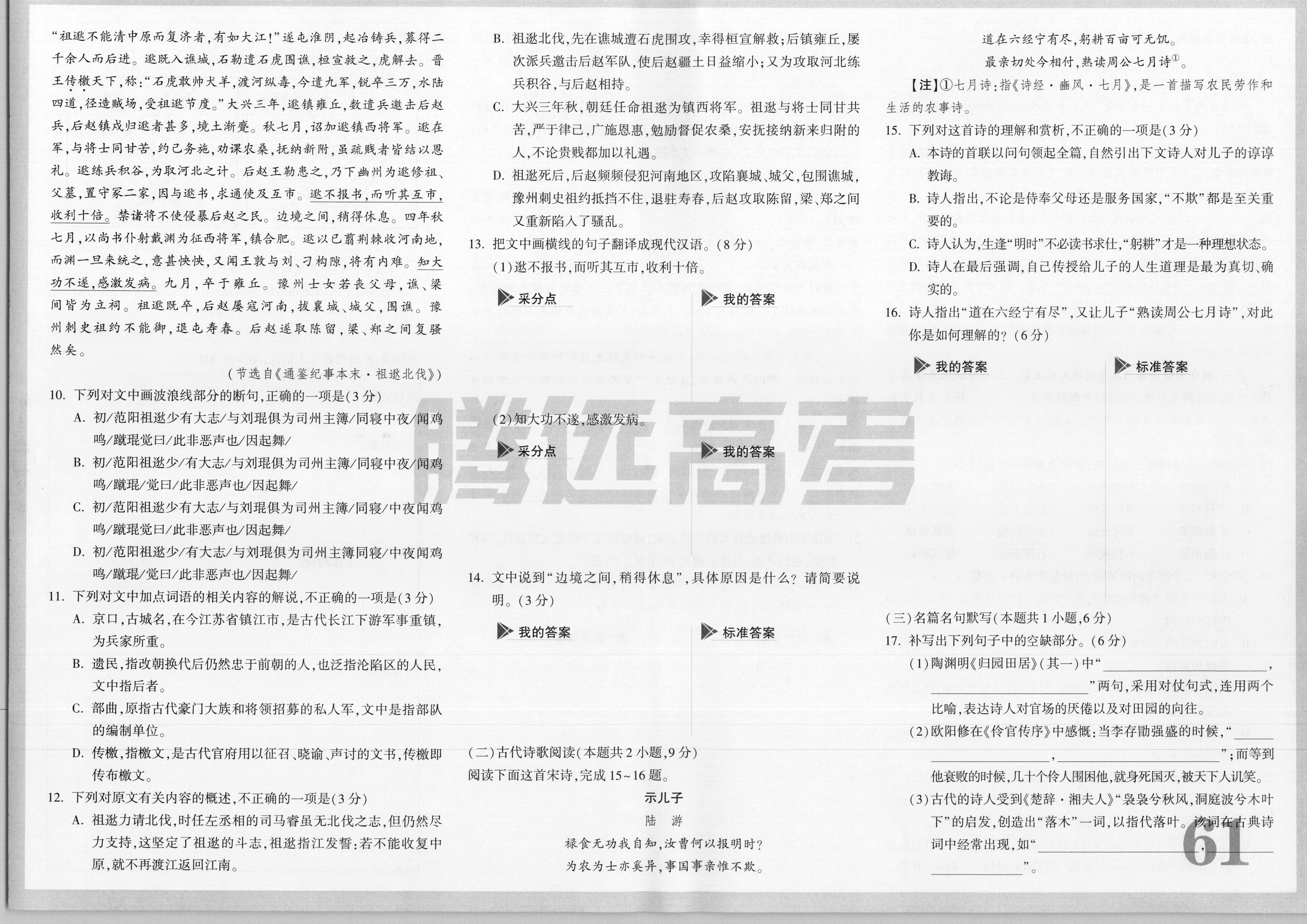

“祖逖不能清中原而复济者,有如大江!”遂屯淮阴,起治铸兵,募得二B.祖逖北伐,先在谯城遭石虎围攻,幸得桓宣解救;后镇雍丘,屡道在六经宁有尽,躬耕百亩可无饥。千余人而后进。逖既入谯城,石勒遣石虎围谯,桓宣救之,虎解去。晋次派兵邀击后赵军队,使后赵疆土日益缩小;又为攻取河北练最亲切处今相付,熟读周公七月诗王传檄天下,称:“石虎敢帅犬羊,渡河纵毒,今遣九军,锐卒三万,水陆兵积谷,与后赵相持。【注】①七月诗:指《诗经·豳风·七月》,是一首描写农民劳作和四道,径造贼场,受祖逖节度。”大兴三年,逖镇雍丘,数遣兵邀击后赵C.大兴三年秋,朝廷任命祖逖为镇西将军。祖逖与将士同甘共生活的农事诗兵,后赵镇戍归逖者甚多,境土渐蹙。秋七月,诏加逃镇西将军。逃在苦,严于律己,广施恩惠,勉励督促农桑,安抚接纳新来归附的15.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分)军,与将士同甘苦,约己务施,劝课农桑,抚纳新附,虽疏贱者皆结以恩人,不论贵贱都加以礼遇。A.本诗的首联以问句领起全篇,自然引出下文诗人对儿子的谆谆礼。逖练兵积谷,为取河北之计。后赵王勒患之,乃下幽州为逖修祖、D.祖逖死后,后赵频频侵犯河南地区,攻陷襄城、城父,包围谯城,教海。父墓,置守冢二家,因与逃书,求通使及互市。逃不报书,而听其互市,豫州刺史祖约抵挡不住,退驻寿春,后赵攻取陈留,梁、郑之间B.诗人指出,不论是侍奉父母还是服务国家,“不欺”都是至关重收利十倍。禁诸将不使侵暴后赵之民。边境之间,稍得休息。四年秋又重新陷入了骚乱。要的。七月,以尚书仆射戴渊为征西将军,镇合肥。逖以已翦荆棘收河南地,13.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)C.诗人认为,生逢“明时”不必读书求仕,“躬耕”才是一种理想状态。而渊一旦来统之,意甚快快,又闻王敦与刘、习构隙,将有内难。知大(1)逖不报书,而听其互市,收利十倍。D.诗人在最后强调,自己传授给儿子的人生道理是最为真切、确功不遂,感激发病。九月,卒于雍丘。豫州士女若丧父母,谯、梁间皆为立祠。祖逖既卒,后赵屡寇河南,拔襄城、城父,围谯。豫》采分点>我的答案实的。16.诗人指出“道在六经宁有尽”,又让儿子“熟读周公七月诗”,对此州刺史祖约不能御,退屯寿春。后赵遂取陈留,梁、郑之间复骚你是如何理解的?(6分)然矣。(节选自《通鉴纪事本末·祖逖北伐》)>我的答案>标准答案10.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是(3分)A.初/范阳祖逖少有大志/与刘琨俱为司州主簿/同寝中夜/闻鸡(2)知大功不遂,感激发病。鸣/蹴琨觉日/此非恶声也/因起舞/》采分点我的答等B.初/范阳祖逖少/有大志/与刘琨俱为司州主簿/同寝中夜闻鸡鸣/蹴琨/觉日/此非恶声也/因起舞/C.初/范阳祖逖少有大志/与刘琨俱为司州主簿/同寝/中夜闻鸡鸣/蹴琨觉日/此非恶声也/因起舞/D.初/范阳祖逖少/有大志/与刘琨俱为司州主簿同寝/中夜闻鸡鸣/蹴琨/觉日/此非恶声也/因起舞/14.文中说到“边境之间,稍得休息”,具体原因是什么?请简要说11.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是(3分)明。(3分)A.京口,古城名,在今江苏省镇江市,是古代长江下游军事重镇,(三)名篇名句默写(本题共1小题,6分)为兵家所重。>我的答案>标准答案17.补写出下列句子中的空缺部分。(6分)》B.遗民,指改朝换代后仍然忠于前朝的人,也泛指沦陷区的人民,(1)陶渊明《归园田居》(其一)中“文中指后者。”两句,采用对仗句式,连用两个C.部曲,原指古代豪门大族和将领招募的私人军,文中是指部队比喻,表达诗人对官场的厌倦以及对田园的向往。的编制单位。(2)欧阳修在《伶官传序》中感慨:当李存勖强盛的时候,“D.传檄,指檄文,是古代官府用以征召、晓谕、声讨的文书,传檄即(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)”;而等到传布檄文。阅读下面这首宋诗,完成15~16题。他衰败的时候,几十个伶人围困他,就身死国灭,被天下人讥笑。12.下列对原文有关内容的概述,不正确的一项是(3分)示儿子(3)古代的诗人受到《楚辞·湘夫人》“袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶A.祖逖力请北伐,时任左丞相的司马睿虽无北伐之志,但仍然尽陆游下”的启发,创造出“落木”一词,以指代落叶。该词在市典诗力支持,这坚定了祖逖的斗志,祖逖指江发誓:若不能收复中禄食无功我自知,汝曹何以报明时?词中经常出现,如“原,就不再渡江返回江南。为农为士亦奚异,事国事亲惟不欺。

“祖逖不能清中原而复济者,有如大江!”遂屯淮阴,起治铸兵,募得二B.祖逖北伐,先在谯城遭石虎围攻,幸得桓宣解救;后镇雍丘,屡道在六经宁有尽,躬耕百亩可无饥。千余人而后进。逖既入谯城,石勒遣石虎围谯,桓宣救之,虎解去。晋次派兵邀击后赵军队,使后赵疆土日益缩小;又为攻取河北练最亲切处今相付,熟读周公七月诗王传檄天下,称:“石虎敢帅犬羊,渡河纵毒,今遣九军,锐卒三万,水陆兵积谷,与后赵相持。【注】①七月诗:指《诗经·豳风·七月》,是一首描写农民劳作和四道,径造贼场,受祖逖节度。”大兴三年,逖镇雍丘,数遣兵邀击后赵C.大兴三年秋,朝廷任命祖逖为镇西将军。祖逖与将士同甘共生活的农事诗兵,后赵镇戍归逖者甚多,境土渐蹙。秋七月,诏加逃镇西将军。逃在苦,严于律己,广施恩惠,勉励督促农桑,安抚接纳新来归附的15.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分)军,与将士同甘苦,约己务施,劝课农桑,抚纳新附,虽疏贱者皆结以恩人,不论贵贱都加以礼遇。A.本诗的首联以问句领起全篇,自然引出下文诗人对儿子的谆谆礼。逖练兵积谷,为取河北之计。后赵王勒患之,乃下幽州为逖修祖、D.祖逖死后,后赵频频侵犯河南地区,攻陷襄城、城父,包围谯城,教海。父墓,置守冢二家,因与逃书,求通使及互市。逃不报书,而听其互市,豫州刺史祖约抵挡不住,退驻寿春,后赵攻取陈留,梁、郑之间B.诗人指出,不论是侍奉父母还是服务国家,“不欺”都是至关重收利十倍。禁诸将不使侵暴后赵之民。边境之间,稍得休息。四年秋又重新陷入了骚乱。要的。七月,以尚书仆射戴渊为征西将军,镇合肥。逖以已翦荆棘收河南地,13.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)C.诗人认为,生逢“明时”不必读书求仕,“躬耕”才是一种理想状态。而渊一旦来统之,意甚快快,又闻王敦与刘、习构隙,将有内难。知大(1)逖不报书,而听其互市,收利十倍。D.诗人在最后强调,自己传授给儿子的人生道理是最为真切、确功不遂,感激发病。九月,卒于雍丘。豫州士女若丧父母,谯、梁间皆为立祠。祖逖既卒,后赵屡寇河南,拔襄城、城父,围谯。豫》采分点>我的答案实的。16.诗人指出“道在六经宁有尽”,又让儿子“熟读周公七月诗”,对此州刺史祖约不能御,退屯寿春。后赵遂取陈留,梁、郑之间复骚你是如何理解的?(6分)然矣。(节选自《通鉴纪事本末·祖逖北伐》)>我的答案>标准答案10.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是(3分)A.初/范阳祖逖少有大志/与刘琨俱为司州主簿/同寝中夜/闻鸡(2)知大功不遂,感激发病。鸣/蹴琨觉日/此非恶声也/因起舞/》采分点我的答等B.初/范阳祖逖少/有大志/与刘琨俱为司州主簿/同寝中夜闻鸡鸣/蹴琨/觉日/此非恶声也/因起舞/C.初/范阳祖逖少有大志/与刘琨俱为司州主簿/同寝/中夜闻鸡鸣/蹴琨觉日/此非恶声也/因起舞/D.初/范阳祖逖少/有大志/与刘琨俱为司州主簿同寝/中夜闻鸡鸣/蹴琨/觉日/此非恶声也/因起舞/14.文中说到“边境之间,稍得休息”,具体原因是什么?请简要说11.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是(3分)明。(3分)A.京口,古城名,在今江苏省镇江市,是古代长江下游军事重镇,(三)名篇名句默写(本题共1小题,6分)为兵家所重。>我的答案>标准答案17.补写出下列句子中的空缺部分。(6分)》B.遗民,指改朝换代后仍然忠于前朝的人,也泛指沦陷区的人民,(1)陶渊明《归园田居》(其一)中“文中指后者。”两句,采用对仗句式,连用两个C.部曲,原指古代豪门大族和将领招募的私人军,文中是指部队比喻,表达诗人对官场的厌倦以及对田园的向往。的编制单位。(2)欧阳修在《伶官传序》中感慨:当李存勖强盛的时候,“D.传檄,指檄文,是古代官府用以征召、晓谕、声讨的文书,传檄即(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)”;而等到传布檄文。阅读下面这首宋诗,完成15~16题。他衰败的时候,几十个伶人围困他,就身死国灭,被天下人讥笑。12.下列对原文有关内容的概述,不正确的一项是(3分)示儿子(3)古代的诗人受到《楚辞·湘夫人》“袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶A.祖逖力请北伐,时任左丞相的司马睿虽无北伐之志,但仍然尽陆游下”的启发,创造出“落木”一词,以指代落叶。该词在市典诗力支持,这坚定了祖逖的斗志,祖逖指江发誓:若不能收复中禄食无功我自知,汝曹何以报明时?词中经常出现,如“原,就不再渡江返回江南。为农为士亦奚异,事国事亲惟不欺。

本文标签:

起点摸底答案

江西省2023年初中学业水平考试样卷答案