[金考汇教育]贵州省名校协作体2024-2025学年高三联考(一)1语文试题

[金考汇教育]贵州省名校协作体2024-2025学年高三联考(一)1语文试题,目前趣答答案已经汇总了[金考汇教育]贵州省名校协作体2024-2025学年高三联考(一)1语文试题的各科答案和试卷,获取更多{{papers_name}}答案解析,请在关注本站。

本文从以下几个角度介绍。

-

1、贵州省2023-2024学年高三部分学校3月联考语文试题

2、2024贵州省高三年级联合考试语文

3、名校联考贵黔第一卷语文2023-2024

4、2024贵州高三联考语文卷子

5、2023-2024贵州高三年级联合考试试题

6、贵州省2024高三第一次联考

7、2023-2024名校联考贵黔第一卷数学

8、贵州省2024高三年级联合考试21-0708c

9、2023-2024名校联考贵黔第一卷语文期末

10、2024贵州省高三联合考试答案

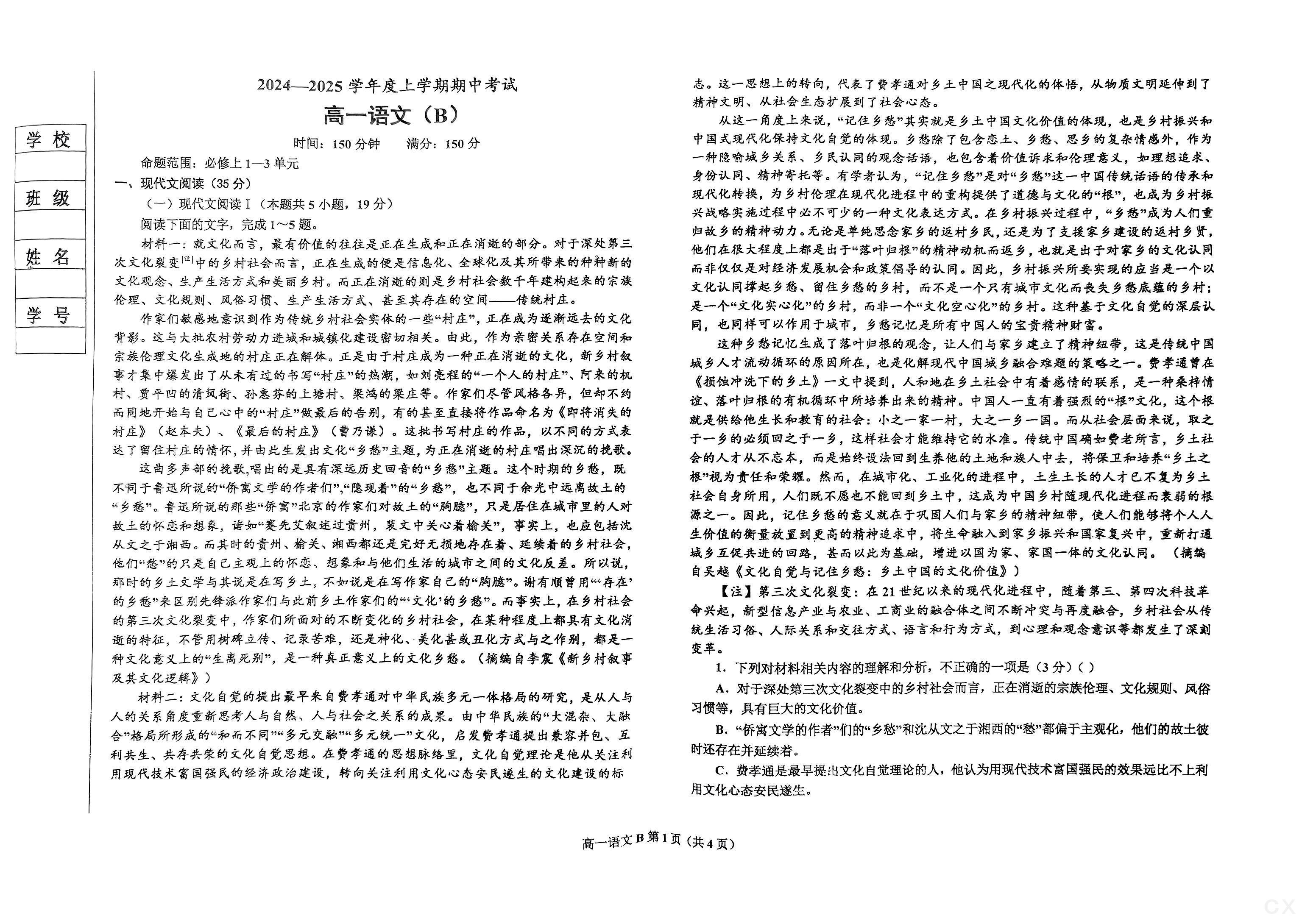

2024一2025学年度上学期期中考试志。这一思想上的转向,代表了费孝通对乡土中国之现代化的体悟,从物质文明延伸到了精神文明、从社会生态扩展到了社会心态。高一语文(B)从这一角度上来说,“记住乡愁”其实就是乡土中国文化价值的体现,也是乡村振兴和学校时间:150分钟满分:150分中国式现代化保持文化自党的体现。乡愁除了包含恋土、乡愁、思乡的复杂情感外,作为命题范围:必修上1一3单元一种隐喻城乡关系、乡民认同的观念话语,也包含着价值诉求和伦理意义,如理想追求、一、现代文阅读(35分)身份认同、精神寄托等。有学者认为,“记住乡愁”是对“乡愁”这一中国传统话语的传承和班级现代化转换,为乡村伦理在现代化进程中的重构提供了道德与文化的“根”,也成为乡村振(一)现代文阅读I(本题共5小题,19分)兴战略实施过程中必不可少的一种文化表达方式。在乡村振兴过程中,“乡愁”成为人们重阅读下面的文字,完成1~5题。归故乡的精神动力。无论是单纯思念家乡的返村乡民,还是为了支援家乡建设的返村乡贤,材料一:就文化而言,最有价值的往往是正在生成和正在消逝的部分。对于深处第三姓名他们在很大程度上都是出于“落叶归根”的精神动机而返乡,也就是出于对家乡的文化认同次文化裂变中的乡村社会而言,正在生成的便是信息化、全球化及其所带来的种种新的而非仅仅是对经济发展机会和政策倡导的认同。因此,乡村振兴所要实现的应当是一个以文化观念、生产生活方式和美丽乡村。而正在消逝的则是乡村社会数千年建构起来的宗族文化认同撑起乡愁、留住乡愁的乡村,而不是一个只有城市文化而丧失乡愁底蕴的乡村:伦理、文化规则、风俗习惯、生产生活方式、甚至其存在的空间—传统村庄。学号是一个“文化实心化”的乡村,而非一个“文化空心化”的乡村。这种基于文化自党的深层认作家们敏感地意识到作为传统乡对社会实体的一些村庄”,正在成为逐渐远去的文化同,也同样可以作用于城市,乡愁记忆是所有中国人的宝贵精神财富。背影。这与大批农村劳动力进城和城镇化建设密切相关。由此,作为亲密关系存在空间和这种乡愁记忆生成了落叶归根的观念,让人们与家乡建立了精神纽带,这是传统中国宗族伦理文化生成地的村庄正在解体。正是由于村庄成为一种正在消逝的文化,新乡村叙城乡人才流动循环的原因所在,也是化解现代中国城乡融合难题的策略之一。费孝通曾在事才集中爆发出了从来有过的书写“村庄”的热潮,如刘亮程的“一个人的村庄”、阿来的机《损蚀冲洗下的乡土》一文中提到,人和地在乡土社会中有着感情的联系,是一种桑梓情村、贾平凹的清讽街、孙意芬的上塘村、粱鸿的梁庄等。作家们尽管风格各异,但却不约谊、落叶归根的有机循环中所培养出来的精神。中国人一直有着强烈的“根”文化,这个根而同地开始与自己心中的“村庄”做最后的告别,有的甚至直接将作品命名为《即将消失的就是供给他生长和教有的社会:小之一家一村,大之一乡一国。而从社会层面来说,取之村庄》(起本夫)、《最后的村庄》(曹乃谦)。这批书写村庄的作品,以不同的方式表于一乡的必须回之于一乡,这样社会才能维持它的水准。传统中国确如费老所言,乡土社达了留住村庄的情怀,并由此生发出文化“乡愁”主题,为正在消逝的村庄唱出深沉的挽歌。会的人才从不忘本,而是始终设法回到生养他的土地和族人中去,将保卫和培养“乡土之这曲多声部的挽歌,唱出的是具有深远历史回音的“乡愁”主题。这个时期的乡愁,既根”视为贵任和荣耀。然而,在城市化、工业化的进程中,土生土长的人才已不复为乡土不同于鲁迅所说的“侨寓文学的作者们”,“隐现着”的“乡愁”,也不同于余光中远离故土的社会自身所用,人们既不愿也不能回到乡土中,这成为中国乡村随现代化进程而表弱的根“乡愁”。鲁迅所说的那些“侨寓”北京的作家们对故土的“胸臆”,只是居住在城市里的人对源之一。因此,记住乡愁的意义就在于巩固人们与家乡的精神纽带,使人们能够将个人人故土的怀恋和想象,诸如“蹇先艾叙述过贵州,裴文中关心着榆关”,事实上,也应包括沈生价值的衡量放置到更高的精神追求中,将生命融入到家乡振兴和国家复兴中,重新打通从文之于湘西。而其时的贵州、榆关、湘西都还是完好无损地存在着、延续着的乡村社会,他们“愁”的只是自己主观上的怀恋、想象和与他们生活的城市之间的文化反差。所以说,城乡互促共进的回路,甚而以此为基础,增进以国为家、家国一体的文化认同。(摘编自吴越《文化自觉与记住乡愁:乡土中国的文化价值》)那时的乡主文学与其说是在写乡土,不如说是在写作家自己的“胸臆”。谢有顺曾用“存在的乡愁”来区别先锋派作家们与此前乡土作家们的“文化'的乡愁”。而事实上,在乡村社会【注】第三次文化裂变:在21世纪以来的现代化进程中,随着第三、第四次科技革命兴起,新型信息产业与农业、工商业的融合体之间不断冲突与再度融合,乡村社会从传的第三次文化裂变中,作家们所面对的不断变化的乡村社会,在某种程度上都具有文化消逝的特征,不管用树碑立传、记录苦难,还是神化、美化甚或丑化方式与之作别,都是一统生活习俗、人际关系和交往方式、语言和行为方式,到心理和观念意识等都发生了深刻变革。种文化意义上的“生离死别”,是一种真正意义上的文化乡愁。(摘编自李震《新乡村叙事1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是(3分)()及其文化逻辑》)材料二:文化自党的提出最早来自费孝通对中华民族多元一体格局的研究,是从人与A.对于深处第三次文化裂变中的乡村社会而言,正在消逝的宗族伦理、文化规则、风俗人的关系角度重新思考人与自然、人与社会之关系的成果。由中华民族的“大混杂、大融习惯等,具有巨大的文化价值。合”格局所形成的“和而不同”“多元交融“多元统一”文化,启发费孝通提出兼容并包、互B.“侨寓文学的作者们的“乡愁”和沈从文之于湘西的“愁”都偏于主观化,他们的故土彼利共生、共存共荣的文化自党思想。在数孝通的思想脉络里,文化自党理论是他从关注利时还存在并延续着。用现代技术富国强民的经济政治定设,转向关注利用文化心态安民递生的文化建设的标C.费孝通是最早提出文化自觉理论的人,他认为用现代技术富国强民的效果远比不上利用文化心态安民遂生。高一语文B第1页(共4页)

2024一2025学年度上学期期中考试志。这一思想上的转向,代表了费孝通对乡土中国之现代化的体悟,从物质文明延伸到了精神文明、从社会生态扩展到了社会心态。高一语文(B)从这一角度上来说,“记住乡愁”其实就是乡土中国文化价值的体现,也是乡村振兴和学校时间:150分钟满分:150分中国式现代化保持文化自党的体现。乡愁除了包含恋土、乡愁、思乡的复杂情感外,作为命题范围:必修上1一3单元一种隐喻城乡关系、乡民认同的观念话语,也包含着价值诉求和伦理意义,如理想追求、一、现代文阅读(35分)身份认同、精神寄托等。有学者认为,“记住乡愁”是对“乡愁”这一中国传统话语的传承和班级现代化转换,为乡村伦理在现代化进程中的重构提供了道德与文化的“根”,也成为乡村振(一)现代文阅读I(本题共5小题,19分)兴战略实施过程中必不可少的一种文化表达方式。在乡村振兴过程中,“乡愁”成为人们重阅读下面的文字,完成1~5题。归故乡的精神动力。无论是单纯思念家乡的返村乡民,还是为了支援家乡建设的返村乡贤,材料一:就文化而言,最有价值的往往是正在生成和正在消逝的部分。对于深处第三姓名他们在很大程度上都是出于“落叶归根”的精神动机而返乡,也就是出于对家乡的文化认同次文化裂变中的乡村社会而言,正在生成的便是信息化、全球化及其所带来的种种新的而非仅仅是对经济发展机会和政策倡导的认同。因此,乡村振兴所要实现的应当是一个以文化观念、生产生活方式和美丽乡村。而正在消逝的则是乡村社会数千年建构起来的宗族文化认同撑起乡愁、留住乡愁的乡村,而不是一个只有城市文化而丧失乡愁底蕴的乡村:伦理、文化规则、风俗习惯、生产生活方式、甚至其存在的空间—传统村庄。学号是一个“文化实心化”的乡村,而非一个“文化空心化”的乡村。这种基于文化自党的深层认作家们敏感地意识到作为传统乡对社会实体的一些村庄”,正在成为逐渐远去的文化同,也同样可以作用于城市,乡愁记忆是所有中国人的宝贵精神财富。背影。这与大批农村劳动力进城和城镇化建设密切相关。由此,作为亲密关系存在空间和这种乡愁记忆生成了落叶归根的观念,让人们与家乡建立了精神纽带,这是传统中国宗族伦理文化生成地的村庄正在解体。正是由于村庄成为一种正在消逝的文化,新乡村叙城乡人才流动循环的原因所在,也是化解现代中国城乡融合难题的策略之一。费孝通曾在事才集中爆发出了从来有过的书写“村庄”的热潮,如刘亮程的“一个人的村庄”、阿来的机《损蚀冲洗下的乡土》一文中提到,人和地在乡土社会中有着感情的联系,是一种桑梓情村、贾平凹的清讽街、孙意芬的上塘村、粱鸿的梁庄等。作家们尽管风格各异,但却不约谊、落叶归根的有机循环中所培养出来的精神。中国人一直有着强烈的“根”文化,这个根而同地开始与自己心中的“村庄”做最后的告别,有的甚至直接将作品命名为《即将消失的就是供给他生长和教有的社会:小之一家一村,大之一乡一国。而从社会层面来说,取之村庄》(起本夫)、《最后的村庄》(曹乃谦)。这批书写村庄的作品,以不同的方式表于一乡的必须回之于一乡,这样社会才能维持它的水准。传统中国确如费老所言,乡土社达了留住村庄的情怀,并由此生发出文化“乡愁”主题,为正在消逝的村庄唱出深沉的挽歌。会的人才从不忘本,而是始终设法回到生养他的土地和族人中去,将保卫和培养“乡土之这曲多声部的挽歌,唱出的是具有深远历史回音的“乡愁”主题。这个时期的乡愁,既根”视为贵任和荣耀。然而,在城市化、工业化的进程中,土生土长的人才已不复为乡土不同于鲁迅所说的“侨寓文学的作者们”,“隐现着”的“乡愁”,也不同于余光中远离故土的社会自身所用,人们既不愿也不能回到乡土中,这成为中国乡村随现代化进程而表弱的根“乡愁”。鲁迅所说的那些“侨寓”北京的作家们对故土的“胸臆”,只是居住在城市里的人对源之一。因此,记住乡愁的意义就在于巩固人们与家乡的精神纽带,使人们能够将个人人故土的怀恋和想象,诸如“蹇先艾叙述过贵州,裴文中关心着榆关”,事实上,也应包括沈生价值的衡量放置到更高的精神追求中,将生命融入到家乡振兴和国家复兴中,重新打通从文之于湘西。而其时的贵州、榆关、湘西都还是完好无损地存在着、延续着的乡村社会,他们“愁”的只是自己主观上的怀恋、想象和与他们生活的城市之间的文化反差。所以说,城乡互促共进的回路,甚而以此为基础,增进以国为家、家国一体的文化认同。(摘编自吴越《文化自觉与记住乡愁:乡土中国的文化价值》)那时的乡主文学与其说是在写乡土,不如说是在写作家自己的“胸臆”。谢有顺曾用“存在的乡愁”来区别先锋派作家们与此前乡土作家们的“文化'的乡愁”。而事实上,在乡村社会【注】第三次文化裂变:在21世纪以来的现代化进程中,随着第三、第四次科技革命兴起,新型信息产业与农业、工商业的融合体之间不断冲突与再度融合,乡村社会从传的第三次文化裂变中,作家们所面对的不断变化的乡村社会,在某种程度上都具有文化消逝的特征,不管用树碑立传、记录苦难,还是神化、美化甚或丑化方式与之作别,都是一统生活习俗、人际关系和交往方式、语言和行为方式,到心理和观念意识等都发生了深刻变革。种文化意义上的“生离死别”,是一种真正意义上的文化乡愁。(摘编自李震《新乡村叙事1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是(3分)()及其文化逻辑》)材料二:文化自党的提出最早来自费孝通对中华民族多元一体格局的研究,是从人与A.对于深处第三次文化裂变中的乡村社会而言,正在消逝的宗族伦理、文化规则、风俗人的关系角度重新思考人与自然、人与社会之关系的成果。由中华民族的“大混杂、大融习惯等,具有巨大的文化价值。合”格局所形成的“和而不同”“多元交融“多元统一”文化,启发费孝通提出兼容并包、互B.“侨寓文学的作者们的“乡愁”和沈从文之于湘西的“愁”都偏于主观化,他们的故土彼利共生、共存共荣的文化自党思想。在数孝通的思想脉络里,文化自党理论是他从关注利时还存在并延续着。用现代技术富国强民的经济政治定设,转向关注利用文化心态安民递生的文化建设的标C.费孝通是最早提出文化自觉理论的人,他认为用现代技术富国强民的效果远比不上利用文化心态安民遂生。高一语文B第1页(共4页)

本文标签: